追光不负“隧”月,温暖穿越山河 ——记“聊热入济”项目负责人高海光

发布时间:2024-09-14 14:52:00作者:ok138cn太阳集团

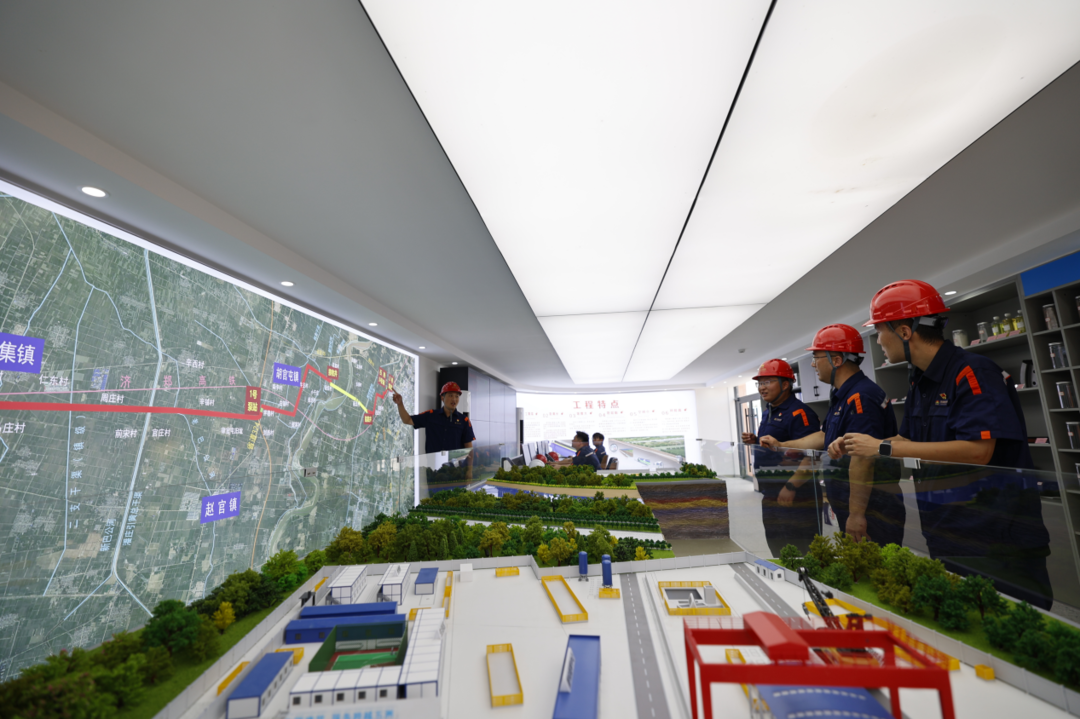

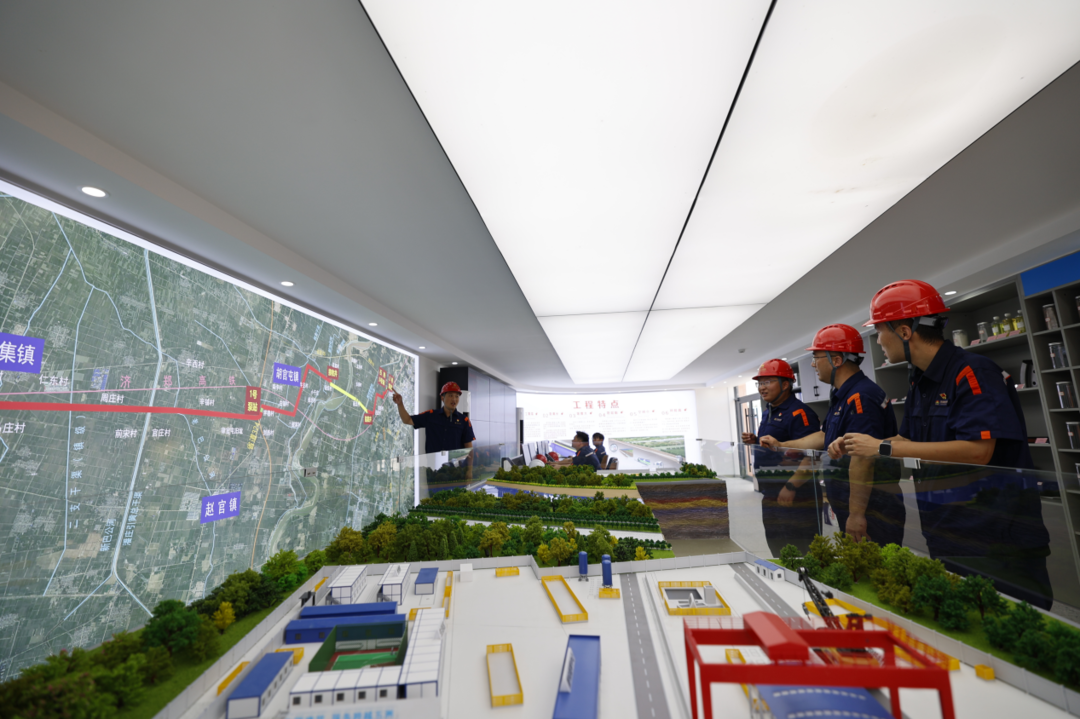

“聊热入济”项目,一条正在建设的130公里“供热长龙”,横跨三市六区县,将聊城的电厂余热引入济南。

加快能源转型,更好推动绿色低碳高质量发展,是省委书记林武调研济南、察看“聊热入济”项目时提出的要求。确保项目顺利推进、如期交工,保障济南温暖过冬,是百姓对项目建设的热切期盼。

在“项目深化年”的热潮中,作为项目负责人、后勤“大班长”的高海光,唯有披荆斩棘、亮剑而上,推动项目从规划立项再到建设热土的发展变迁,实现一个又一个关键节点的攻坚突破。自去年8月项目正式启动以来,他带领项目建设者们穿越黄河天堑、筑造绿色工程,不断刷新项目建设进度条,推动城市向着更加绿色、低碳的方向发展,让绿色温暖穿越山河、送入千家万户。

党旗高擎,“筑”力动能转换

长距离引入余热,以更为清洁的新型供热方式替代传统锅炉供热方式,管网铺设是重中之重。施工过程中,“聊热入济”项目涉及县道、乡道、高速路、铁路、河流等110处重要点位穿越,化作工程建设的一重重“关卡”,成为高海光近20年的职业生涯中最复杂的考验。

面对纷繁复杂的局面,高海光践行能源集团“支部建在项目上,党旗飘在工地上”实践活动,在项目一线牵头组建临时党支部,发挥“红色磁场”效应,凝聚项目建设的强大合力,掀起大干、快干、实干的行动热潮。通过设立清晰的目标和愿景,引导全体成员明确自己的角色定位,以“共同体”的搭建,推动团队向着共同的目标奋勇前进,实现重点工程“加速跑”。

党旗高擎,奋斗不息。作为临时党支部书记,高海光带领项目建设者们披星而出、戴月而归,一次次勘查现场、排查问题、攻克堵点。从选址、拟初步方案,到最后确定施工方案、施工进场,他事无巨细、细致入微,每一处现场至少要跑五六次,将管线走向、施工方式等内容统统了熟于心。高海光还定期组织召开支部会议,充分发挥靠前指挥、统一协调的作用,研究各类问题的解决措施,为项目建设清障提速。身上有土、脚下有泥,成为他一心扑在项目建设的最佳佐证。

项目南线长清段是进场施工最早的标段。在前期现场勘探过程中,高海光发现管网铺设必须穿越“石热管线”,采取哪种方式能够安全、顺利穿过,是个棘手问题。根据专家论证的方案,他和技术团队前后进行10余次的讨论、推演,将可能的隐患提前考虑全面,最终确定下翻9米穿越的方案,并采取预制焊接和吊装方式铺设,为施工顺利开展“保驾护航”。如今,该标段已经进入完工倒计时,将于9月15日率先实现贯通,为项目早日建成通车立标杆、做示范。

创新“碳”路,穿越黄河天堑

绿色低碳高质量发展,是实施“聊热入济”项目的最终目的,也是高海光和全体参建者的使命重任。“一张网、一盘棋、一条心、一股劲”。剑指黄河天堑,他带领聊热项目团队积极开展创新和技术攻关,累计完成30余项发明创造,取得22项发明专利证书、实用新型专利证书。凭借科技创新的强大动力,克服了开挖断面大、施工风险高、穿越地质复杂等难题,向着工程早日达产的目标发起攻坚“冲锋”,向着能源结构调整的方向加快转型升级。

黄河天堑之下,如何掘出全国最长的供热隧道?针对4.5公里穿黄隧道的关键节点,高海光引入重达600余吨的“钢铁穿山甲”——“DL507号”盾构机,一次性穿越黄河河道。为了更好适应复杂多变的地质条件,他还带领技术团队进行创新改造,将设备原本的土压单模式升级为土压和泥水双模式,为后续施工提供了强有力的技术保障。在看不见的河床底部,“隧月”不止、“巨龙”潜行,截至目前已掘进200余米,向着2025年10月22日的竣工目标迈进。

在高海光看来,盾构机的成功验收只是穿黄隧道这个“万里长征”的第一步。在始发阶段,项目部就面临含钙质结核硬塑粉质黏土复杂地层,并下穿济平干渠、黄河大堤等敏感环境,是目前穿越黄河全线独头掘进距离最长且地质、环境风险最复杂的盾构隧道。这对管片拼装环节的质量及精度管控提出了极高的要求,管片拼装每偏差1秒的角度,到达接收井时,累计偏差就会达到2公分,会严重影响隧道的整体性能和稳定性。他迅速组织技术团队进行紧急研讨,连续数天日夜坚守在施工现场,创新研发出管片错台量测装置及方法,在毫厘之间诠释匠心。该技术实现管片错台量测时间减少20%、量测效率提高35%,确保管片环间错台20毫米以内、环内错台15毫米以内,在复杂环境下确保了精准度、优化施工流程、严控施工风险,保证了工程质量与进度。

数实融合,激活新质未来

实现“智慧化”“数字化”的服务管理,是培育新质生产力的必由之路,也是高质量发展的必然要求。依托济南能源集团ERP系统,充分借助各种先进手段,高海光将“数字工地”与“智慧建造”理念贯穿项目建设全过程,大大提高了工程管理效率,让项目建设变得更智慧、安全、绿色。

对于高海光而言,每天上班、午休、下班还有睡前,打开ERP系统查看工程进度和实时监控,已经成了他雷打不动的习惯。“工程建设只争朝夕,工程进度日新月异,只有时刻想着、看着,才能真正当好项目的后勤‘大班长’。”他是这么干的,也是这么要求项目部其他管理者的。在高海光的调度要求下,项目部每天都要将成百上千个数据上传到ERP系统的“和工程”“安平台”等,涵盖立项、招标、合同签订、施工进度等节点内容。自项目启动至今,已有数万个数据入库,让项目管理“耳聪目明”,为项目决策提供了数据支撑。

如果说“和工程”让进度摸得清,那么“视联网平台”则方便实时查看全线施工情况,让现场看得见。为配合“视联网平台”使用,高海光组织项目部在全线安装近千个高清摄像头,同时提出辅助应用无人机实现全方位、无死角巡逻,加强了项目管理的进度跟踪和远程监控力度。碰上大风天气,他便通过平台查看防尘网的篷盖情况;接到雷雨预报,便查看防汛准备工作落实,有效避免了违章作业的发生,提高了安全风险管控水平。

新时代是奋斗者的时代,新征程是追梦人的征程。在实现绿色低碳高质量发展的前进道路上,高海光和其他能源人一起,擦亮“知行合一,为人民服务”的价值底色,以一往无前的姿态爬坡过坎、滚石上山,以舍我其谁的境界再创辉煌、谱写华章,书写“走在前、挑大梁”的奋斗答卷。